踏过三月的门槛

一年一度的315晚会即将到来

每年的315晚会都是打假盛会

这里小编就带大家回顾一下

近年被“打脸”的食品、药品谣言都有哪些:

谣言 1

喝千滚水会造成

亚硝酸盐中毒

科学真相

反复煮沸的饮用水中亚硝酸盐含量会有所增加,但在人体正常饮水量下,不会引起亚硝酸盐中毒。

谣言2

面条中加入了胶

科学真相

所谓的面条中洗出的“胶”,其实就是面筋。面条、面片、饺子皮等,在用水洗时,淀粉和水溶性成分就会离开,剩下具有黏性、延伸性且不溶于水的东西,民间俗称的“面筋”,而面筋的主要成分是蛋白质,营养非常丰富。

谣言3

食物清洗变色

是增加了人工色素

科学真相

在日常生活中食物的变色和褪色基本上是由天然色素的不稳定或溶解引起的。

谣言4

荔枝吃多了会得脑炎

科学真相

荔枝并不会直接导致脑炎,也不会传染,但过量进食荔枝可能导致严重的低血糖,会诱发脑水肿。而荔枝成熟季节也是脑炎的高发期,且看上去症状有相似之处,因此也容易误诊和误判。

谣言5

吃西瓜感染H7N9病毒

科学真相

H7N9是可能导致人类感染禽流感病毒的常见亚型之一,但实际感染人类导致禽流感非常罕见,也不会通过新鲜、干净的水果(如西瓜等)传播。

谣言6

感冒后可自行使用多种感冒药

科学真相

谣言7

药酒包治百病

科学真相

专家指出,无论何种药酒,主要成分都绕不过酒精,目前医学界认为酒精对健康没有好处。药酒在很大程度上仍然是药物的范畴,药物是用来治病的,出于保健的目的服用益处不确切、风险不明的药物,未免有些冒险。杭州市红十字会医院生殖医学科医生马健雄介绍,药酒是将中药材用蒸馏酒浸泡而制成的澄清液体,并非单纯的酒精饮品,具有药品功效,不能想喝就喝。绝大多数药酒用于口服,少数药酒可外用。选购药酒时一定要看清药酒的成分及主要功效,而且应在医生指导下,根据个人的体质与近况,选用合适的药酒。

谣言8

保健品可治病

科学真相

经查询相关机构的网站和公开报道,官方均未提出该说法。其实,早在2018年3月份,原国家食品药品监管总局就对类似谣言进行辟谣,表示“保健品代替药品”是个别自媒体恶意营销行为,要求发布此不实消息的网络媒体平台进行处理。另外,该谣言疑点重重,如目前我国只有国家市场监管总局和国家药品监管局,并无“国家食品药品管理局”,再如网传消息中的网页截图有明显的后期制作痕迹,显然是用修图软件粗制滥造的图片。

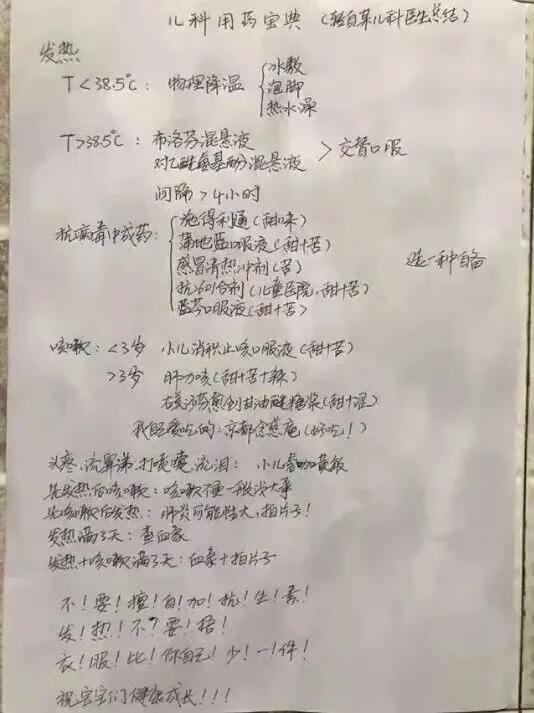

谣言9

儿科用药宝典

2018年1月,一份号称转自某儿科医生的“儿科用药宝典”在微信热传,刷爆朋友圈。该“宝典”手写记录,书写工整,针对孩子发烧、咳嗽、头疼等症状列出了相应的治疗方案。在流感爆发之际,这份“宝典”被很多家长视为儿童用药指南,甚至被称为“自诊用药标准”。

科学真相

南京市中西医结合医院儿科主任边逊指出,这个网上热传的“儿科用药宝典”是否出自儿科医生之手尚未可知,虽然有一定的道理,看似十分贴心,但实则过于公式化,患儿的病情发展千变万化,如果按这种公式化的所谓宝典照方抓药,很可能延误患儿病情,所以指导意义并不强。

谣言10

日本“高科技止咳贴”

不用打针喂药就能止咳

科学真相

武汉儿童医院药学部主任徐华称,这种药是一种日本处方药,有效成分是妥洛特罗,一种支气管扩张剂,该成分的药品在国内也有。而对于感冒咳嗽、异物引发的咳嗽、有痰的咳嗽,它的效果并不大。此外,口服药的副作用,它同样也有,它是处方药,有严格适应症,绝对不是广告中所说的,咳嗽就来一贴。如需要使用,一定要在医生指导下用,且每天只能用一次。

标签:行业新闻